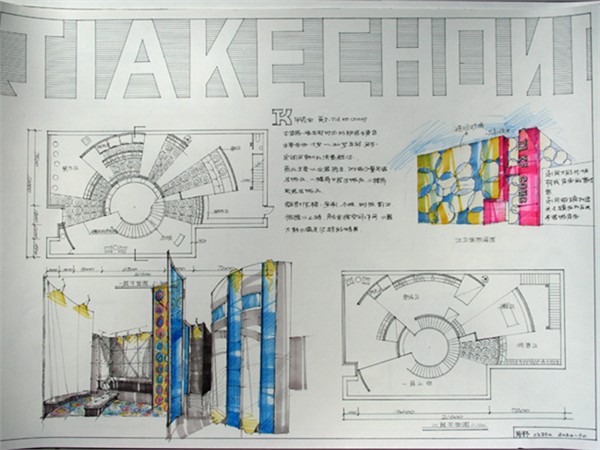

服装专卖店设计

定位:中高档

我的毕业论文 关于中国式空间的

一. 中式建筑的文化基础和形成条件:

每个民族都有自己的生活习惯和审美意向,比如我们很容易的就能区分出欧式建筑和日式建筑,因为上千年的演化中各地的建筑逐渐的有了自己的样子。而这种样子是按照使用者的习惯,地理环境的特点以及诸多个性化的特点而形成的。所以,欧洲人习惯了石质的罗马柱,而日本人则偏爱木制的建筑。在一定程度上讲,继承的建筑形式一定是最适合的建筑形式。同时也是最美观的。这种建筑形式从古至今逐渐改进,逐渐适应当地人们的生活,工作需要而变成现在的样子。就好象一双新鞋在穿着的过程中逐渐适应你的脚一样,只是过程的时间要漫长很多。

中华民族有自己强大的文化体系,这种文化体系传承千年,是世界上最连贯最系统的文化体系。中国在历史上虽然也有多次被外族入侵的经历,但中国文化却依靠它强大的包容性,不仅没有被外族文化替代。反而,将各种外族文化同化。因而形成了多元的,复杂的文化系统。这种文化也直接作用在中国建筑上和中国人的居住观念上,使中国建筑吸取各民族的文化,最终融会贯通。中国是一个农耕民族,因其这一地域特点,使得中华民族有一种内敛,封闭,内向的情节。这种文化取向形成了中国特有的空间特点,这种特点像一双量身定做的舒适的鞋子,在漫长的历史过程中,将中华民族带到现代。

二.中国古典空间的传承,与打破。

中国古典建筑形式应该包括以下两种: 外表形式,和空间形式.外表形式是纯粹的符号化的外在表象,

1外在形式的探讨

二十世纪初的新建筑似乎提出了新的问题,工业技术的发展告诉我们,人类不再受到旧有材料的限制,甚至地理条件,自然气候的限制。可以随心所欲的建造建筑了。这就产生了一个问题:外在形式是受到功能的作用形成的。一旦这种功能本身淡化了,外在形式还有意义吗?写到这里,想到了客家人的桶楼,最初只是为了抵御外敌,逐渐的变成了一种新的建筑形式。但是当最初的功能没有意义时,人们还有必要继续生活在那里吗?当这种形式甚至阻碍了社会的发展时。我想这种形式应该被取缔。那怕以牺牲住在那里的人们的生活方式为代价。这里的外在形式已经涉及功能,包括新建筑运动,工业革命在内的一系列运动在内的企图改变人们居住意识的活动。最初的出发点都是对功能的改良,(不包括艺术上的尝试)也就是说纯粹的外表形式是附着在功能之上的。那么,功能的性质改变后,外在的形式也就只是一种“形式”而已。

回到最初的问题上来,中国古代建筑的外表形式有无保留的必要?综上所诉,我认为并无必要。有了玻璃后实在没必要一定用花窗来体现中式建筑。有了排水设施后,飞檐的最初功能消失,那么没有也无妨!但是这里仅仅是必要而已。也就是说,在满足功能的前提下,没有是可以的。但是,中式建筑在很长的历史时间里,已经幻化成为一种符号。提到中式建筑,人们肯定会有固定的模型浮现。如果放弃了这种形式,一味的使用新的建筑材料,和新的建筑形式。中国建筑还怎能被称为中国建筑那?在这个问题上,华裔建筑

2 空间特点的传承

要作到空间特点的传承,就必须得取其“精华”,去其“糟粕”。糟粕就是不合适宜的形式主义,影响人们当代生活的不必要的功能。精华就是中国建筑的精髓,也就是空间形式的精华!正如前面的例子,中国需要一双合脚的鞋子,但是这双鞋子的样式应该更加时尚,穿着起来应该更加轻便。在这方面,日本的经验是值得学习的。日本建筑师安腾忠雄先生多年来一直致力与对于日本建筑的改良,取得了优异的成绩,比如“住吉的长屋”在材料上运用了现代的清水混凝土。单看外表与传统的日式建筑相距甚远,但是在空间结构上和功能上却保留了当地建筑的精髓,虽是带有实验性质的建筑,但是主人却居住至今。可见他找到了一双真正合脚的时尚鞋子!对与同一课题的探讨上,安藤的做法与

我的观点是:在材料上,因为顺应时代的发展,旧有的建筑材料在普遍情况下很有必要退出历史的舞台,因为这是历史发展的必然。从空间形态上讲,中国式建筑也需要发展,由于近代历史的影响,它发展的显然落后与世界。于是在这个时代看来,它的存在显得多此一举,因为外来文化使他失语!

只有打破,重组中国建筑的空间脉络,提取精华,抛弃不合时宜的形式主义,才能使它涅磐与世界建筑之林,乃至于世界文化之林。下面就让我们梳理中国古典空间的特点,更好的了解它以便于更好的改进它!

中国建筑空间结构的特点:

中国建筑是世界三大建筑体系之一,在平面布局上具有独特的特点。

中国古典空间属性是内向的,在内外上有明显的区分,那就是墙。所有的与人的活动有关的空间都在墙内,甚至庭院和花园。这是由于地域,政治的特点多年来形成的。在这一点上和所谓的“洋房”是截然不同的。因为欧式建筑自古以来就是外向性的!相比之下,中国建筑就内向的多。但内向并不是闭塞,高筑围墙,自我封闭。而是一种生活态度,一种与世隔绝的心境,讲求隐于市的内敛。同时还体现了安全和警惕的属性。这种空间属性是极适合中国人的,因为它是千百年来由中国人创造的。所以这种属性应该保留下来。在当代,可以在软环境上营造内向的空间,通过植物,装饰,墙体的设计均可使空间呈内向性。在室内外的空间过渡上,含蓄,带有一定的间隔性,通过空间的虚实转换也可达到空间的内向特点。

中国古典空间大多以南北向纵轴为中心,一般呈对称布局,主要建筑都布置在轴线上,坐北朝南,空间层次分明,层层递进,形成完整的空间序列,附属建筑在左右两侧对称布置。在平面上的这种特点和西方的同时期建筑有些相似,但是中国的这种空间形式在性质上和西方是不同的。中国的这种形式显然是受到了儒家思想的影响,讲求规矩,礼法。是用来限制的,同时也表示家庭,人与人之间的长幼,尊卑关系。在内部的平面上也及强的体现这种特点:方正,有序。随着世界的发展,和思想的解放,这种带有封建色彩的强烈秩序感已经逐渐的失去势力了。同时这种形式也在某种程度上制约了新建筑的发展。所以在今天我们以不用极力的维护它了。

中国古典建筑中的基本单位是“间”。由于“间”的阵列使用,使得中国古典建筑空间更加灵活。更加倾向于“均质空间”的概念。这正是中国古典空间的精髓。中国古典建筑中,每个“间”的排列,延伸组成建筑的体量尺度。彼此之间可封闭,每个空间各成体系。必要时也可贯通,构成大尺度空间。象今天的活动隔板整理箱一样,将生活中的各种繁杂的关系,琐碎的物品有条不紊的归纳,整理起来。方便实用。同时在平面布局上“间”的使用也更加主动,和今天的空间区功能域划分有异曲同工之妙。

“间”的横向排列是“开间”,沿轴线的纵向排列是“进深”。在“开间”,和“进深”中,体现的是一种空间上的层次和节奏,在功能上,则强调空间的划分和用法。中国人讲究深沉,含蓄,体现在建筑中就是强调“进深”。同时“进深”也可区分主人的身份。从建筑的轴线看,整个建筑层次分明,节奏明快,且深不可测。更有高明者,“进深”与院,厅,堂结合,里外结合,天人结合,每进皆有景,每进都有空间的三维转换,趣味无穷。

从开间,进深引出中国古典空间的另一特点,即平面,立面的特点。平面与立面是三维空间的构成条件,世界上,只要有建筑就有对平立面的研究探讨。欧洲建筑中,尤其宗教建筑,为了追求神圣的上帝,往往将立面设计的高大,高不可攀。而为了追求神的光芒,建筑中大多有天窗(不包括纯粹的民居),设计在建筑的中上方,用以统领全局。而它又那么高不可及,人们只能行注目礼。而中国古典建筑中却完全是另一种情况。中国传统的建筑空间,除了佛塔等建筑作为膜拜的对象,其它建筑空间布局均在低空发展,横向伸展,追求与人的生理和心理需求相协调的人性尺度,空间节奏舒缓有序,空间比例尺度适中,一切都“适可而止”。有高大雄伟的空间,但却并不高不可攀,有亲切宜人的空间,也不繁琐杂乱,真正做到“中”(适中、适度)从而达到“和”(和睦、和谐)。

三.中国式建筑当代的运用:

1.中国建筑中自然观的运用:

在中国古典空间中,由于受到儒家思想的影响,平面上体现着高度的秩序,有长幼,有尊卑。在结合立面的过渡上又有院,厅,堂的设计在这种人性化的设计上,自然是可亲的可感的,甚至可触摸的,人与自然的关系完美的结合,好象又体现了道家思想的“天人和一”。在中国古典空间中,每一次平面与立面的转换,都体现出自然与秩序的转换。人和天,人和人的关系就蕴涵其中。在平面中人们有礼有序的生活,在立面中无间的共同的体味自然,这正是中国古典空间大的节奏。这种节奏是伟大的,是必须传承的。

将中国古典空间的这个特点,运用到现代的建筑中,就是对平面立面的一次探讨,而要想进行这种探讨就必须了解中国空间基本的几个元素,那就是“院,堂,厅”

院,厅,堂的结合,就是封闭空间与开敞空间的结合,却又统一在一个更大的封闭空间内部。这种层套关系体现了中国人的一种内敛的,攻守皆可的软性空间观,这种观点与“国家兴亡,匹夫有责”不冲突,又可将门一关“两耳不闻窗外事”高墙之内另有洞天。这种中庸,这种独特的空间技巧是中国古典空间的又一特点。而它的基础便是院,堂,厅的结合。在空间结构上,院子,厅,堂是递进的,它们把握着三维空间的运动,它们构成了“别有洞天”,国中之国的空间形式。在围墙之中构建了另一个世界,与世无争,使人自得其乐。

在现代建筑中,要想达到以上功能,往往都是以空间体量的巨大为代价的,而只要将中国古典建筑的元素,概念精心的抽离,从组在小的现代建筑中也可使用:

院:外部空间,统领全局,与自然融合

院是一个广泛的概念,在中国古典民居中,有着园的功能,也可理解成园的简化形式,多以假山,微水,植物为内容。院上可通天,下可接地,中可连接人的生活,是自然的缩写。充分的发挥中国古典空间中以小见大的特点。体现人与自然的关系。它属于外部空间

庭:外部空间向内部空间的过渡,自然向秩序的递进。

“堂下至门,谓之庭”说明“庭”在与院和厅的空间序列上属于过渡空间。在功能上,它用来采光,通风。在空间上它是一种含蓄的自然的过渡,同时也增加了空间的趣味性。如将庭空间的过渡的特质抽离出来用于现代建筑,那么现代建筑中的大部分灰空间都可算做庭空间。

厅:内部空间,秩序的空间。

与室外空间相通,也是主要活动空间。在中国,厅是办公和交际的空间,相对于院空间来说是人与人的空间。

2.中国建筑中节奏的运用:

院,厅,堂等空间元素在现代空间中对应着相应的空间形式。我认为可以用黑,白,灰空间来代表

黑:封闭的室内空间

白:室外空间或相对开放空间

灰:过渡性空间或黑白两者兼有的空间

这三种空间形式在功能上代表了中国古典空间的序列性,却没有文化理论基础,但不管如何,我们还是找到了现代空间中和古典空间的相同之处。在此基础上,我们继续努力的将中国的空间意境附加在现代空间之上便是向着正确的道路行走了。在此之前我们必须梳理现代空间的序列,使之能够更好的体现古典空间中的元素:黑白灰的组合,可以使空间虚实有序,节奏分明,即使小的空间也可有强烈的层次感。在小空间中可以充分利用中国园林空间中的“以小见大”的技巧,用小场景暗示和人的主观感悟发挥大的作用。比如院空间(白)可以在一组小品,一个独立的空间的布置中得到体现。

3.中国建筑中弹性空间的运用

在今天来看,中国古典建筑具有很强的弹性。在上文中提到的“间”的排列构成均质空间,是中国建筑的一个特点。我认为这种特点就是弹性空间观的一种体现。在古代这种空间特质通过以下例子便可体现——各种场所的通用性。在中国古代,很多寺庙都是由从前的民宅改建而来的,很多政府场所也可轻易改为民宅,这种特点在西方是很难想象的。

这种富有弹性的空间特质,在当今有着重要的作用。在当代,由于商业的空前发达,和城市发展的不可再生性,这种弹性的空间观可带来巨大的价值。在很大程度上,可避免重复的浪费。当然要具体实现,需要更加深入的研究,论证。但这个大的方向是中国古人指引我们的。

这种弹性的空间观运用在室内设计上,就是均质空间的运用。比如让办公区域在短时间内变成举办宴会的场所;让书房在需要时成为儿童房。而这种改变又不影响功能的使用。在保留下来的古建筑中,我认为很大一部分已经实现了上述的构想。这种富有弹性的空间观是一个宝藏,有待人们的开发和研究。

四.合理的继承

中国建筑中还有很多独特的意识,比如对人性的关注,对于意境的追求,对于细节的规范,和对于吉祥的寓意等等。这些都是中国古代建筑积极的方面,是在长久的发展中完善的,进而幻化为法式,图腾。

在当代,人们在追求中国式空间时,过于急功,过于形式主义,往往制造出看起来中国,体味起来不伦不类的空间。这其中根本的原因就是这种空间并没有真正的继承中国式的建筑空间。对于中国式建筑的外在形式的继承,是赋予建筑中国式的脸;对于中国式建筑的空间结构的继承,是赋予建筑中国式的皮肉。而只有真正的理解中国的文化,并将之赋予建筑,才是给建筑以灵魂。只有这样的建筑才是真正的中国式建筑。

结 论

中国建筑是中华民族在漫长的历史时期中长期与自然,文化,生活习惯的磨合中发展出来的,它在强大的理性思考中有蕴涵着感性的成分。是全世界的文化遗产。学习中国古典建筑空间形式,并将它继承下来,并且发扬光大是我们的义务和责任。这种责任在全球一体化和外来文化不断冲击着华夏大地的今天更为重要。作为炎黄子孙,我们应该明白只有中式的空间才最适合我们,而对于这种空间形式的传承,并不是照搬,使用那么简单。而是变通,改造它的形式,认真细致的梳理它的脉络,继承它的精华,学习它背后蕴涵的文化,传承它的优秀特质。只有这样,几千年的中国古典建筑空间才会重生,才能不朽,才能使我们的后代在各种文化冲击下的中国认识它,理解它,并尊重它。而这种努力却必将漫长,艰辛,充满荆棘。但为了我们的民族,后代,我们必将坚定的走下去,永不止步。“路漫漫兮其修远、吾将上下而求

你的开题报告文献综述之类的还有不~